※ cowbooksさんのご好意で、HPより転載させていただきました

内容を公開しました→これが三陸唐桑だ!

※ cowbooksさんのご好意で、HPより転載させていただきました

内容を公開しました→これが三陸唐桑だ!

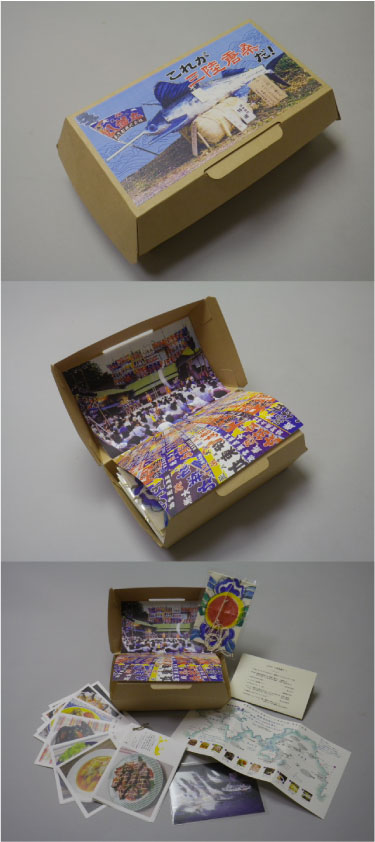

これが三陸唐桑だ!

Author/林のり子

Price/¥2,800

Notes/ Box 130×220×70mm

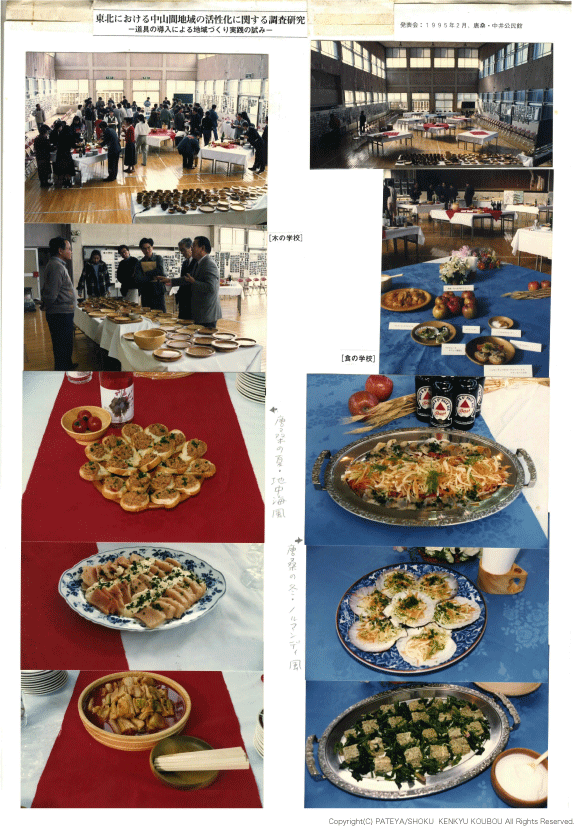

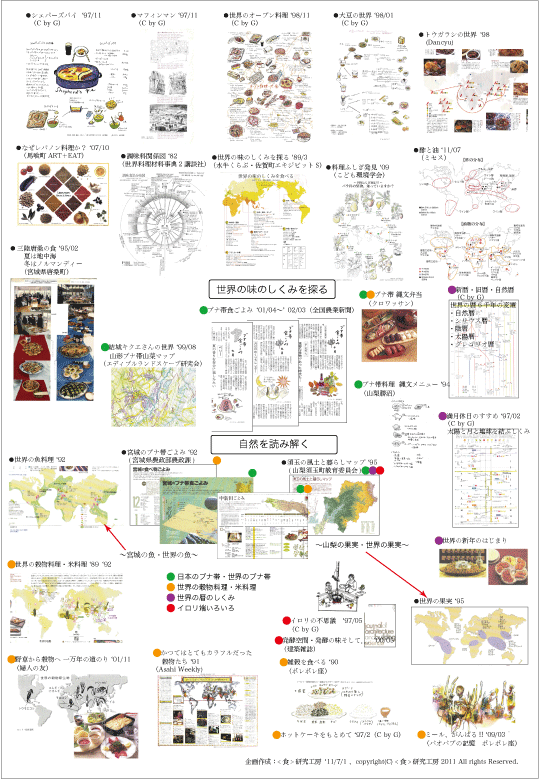

宮城県唐桑町は、岩手県との県境に位置する小さな漁港の町。

1994年から「唐桑食の学校」という講習会を通じ、定期的に関わりを

持ち続けてきた林のり子さん。本書はその活動記録を基に唐桑町の魅力を

ひと箱にぎっしり詰め込んだ一冊。唐桑漁船員が寄港していた

世界の港・漁場を記した世界地図、それに対応するように紹介された

10種の郷土料理レシピ集は、時間をかけてコツコツと続けてきた、

フィールドワークの成果と言えます。小さな町も海で世界と

繋がっているということを実感できる、スケールの大きなリトルプレスです。

協力:西大立目祥子:企画編集、青空編集室(仙台)主宰

武 真理子:企画編集、馬喰町アートイート主宰

北村 恵理:資料作成、イラスト、レタリング

牧 良憲 : グラフィック・デザイン

林のり子(PATE屋+ <食>研究工房)

cowbooks HP http://www.cowbooks.jp/

1995年2月 宮城県唐桑町

夏は地中海

冬はノルマンディー

『こども環境学会』のワークショップの様子を、カメラをお願いしていたベテラン編集者の武真理子さんが、まとめてくださったものです。

*****

2009年4月26日の日曜日、千葉市のこども交流会館Qiball(キボール)で開催された「こども環境学会」に行ってきました。

というのも、<食>研究工房主宰の林のり子さんが、子どもたちのために「料理ふしぎ発見?!!」というワークショップをなさったから。

林さんは、ご存知の方も多いことと思いますが、東京、田園調布で「パテ屋」という西洋惣菜店をやりながら、世界の<食>のしくみと文化について、長年研究を重ねてこられました。それはいつも、料理の現場でまず「ふしぎ」に驚き、それから「なぜ?」とそのしくみを追求することの繰り返し。思えば、林メソッド(とわたしが勝手に呼んでいる<世界への理解の仕方>)は、子どもたちにこそ伝えていただきたい叡智ですね。そういうことを、先日、強く感じました。

1)受付のとき、手の大きさを測るようにしました。スケールがなくても、 「世界を、自分のカラダで測れる」ことを知って欲しい。

『こども環境学会』のワークショップの様子を、カメラをお願いしていたベテラン編集者の武真理子さんが、まとめてくださったものです。

*****

2009年4月26日の日曜日、千葉市のこども交流会館Qiball(キボール)で開催された「こども環境学会」に行ってきました。

というのも、<食>研究工房主宰の林のり子さんが、子どもたちのために「料理ふしぎ発見?!!」というワークショップをなさったから。

林さんは、ご存知の方も多いことと思いますが、東京、田園調布で「パテ屋」という西洋惣菜店をやりながら、世界の<食>のしくみと文化について、長年研究を重ねてこられました。それはいつも、料理の現場でまず「ふしぎ」に驚き、それから「なぜ?」とそのしくみを追求することの繰り返し。思えば、林メソッド(とわたしが勝手に呼んでいる<世界への理解の仕方>)は、子どもたちにこそ伝えていただきたい叡智ですね。そういうことを、先日、強く感じました。

1)受付のとき、手の大きさを測るようにしました。スケールがなくても、 「世界を、自分のカラダで測れる」ことを知って欲しい。

どうして測るのかな? 親指から小指まで、一杯にひろげて‥‥‥

2)湯の沸く音を聞く。これは電気調理器ではなかなか難しいものですね。調理の現 場では、耳と鼻の役割は以外と多いのよ。

どうして測るのかな? 親指から小指まで、一杯にひろげて‥‥‥

2)湯の沸く音を聞く。これは電気調理器ではなかなか難しいものですね。調理の現 場では、耳と鼻の役割は以外と多いのよ。

ヤカンの中では水の冷たい粒と熱くなった粒が、混ざり合って大騒ぎ。すべてが熱くなったとき、湯の音がフッと軽くなる

3)水の中の空気を見よう‥‥‥湯が沸騰したら、空気を逃さないようにすぐ紅茶を入 れ、茶葉の動きを観察。ガラスのポットで、子供たちはシーンとしてその様子を 真剣に見ており、サポーターの方が驚きました。

ヤカンの中では水の冷たい粒と熱くなった粒が、混ざり合って大騒ぎ。すべてが熱くなったとき、湯の音がフッと軽くなる

3)水の中の空気を見よう‥‥‥湯が沸騰したら、空気を逃さないようにすぐ紅茶を入 れ、茶葉の動きを観察。ガラスのポットで、子供たちはシーンとしてその様子を 真剣に見ており、サポーターの方が驚きました。

はじめ、湯の中の小さな気泡と茶葉がからみあって、ポットの中を浮いたり、沈んだり

そして、北村さんのクッキーで「英国みたいに、ちょっとオシャレに」お茶の時間。その間に、10名近い個性豊かなサポーター1人1人の子供時代と今の仕事のことを聞き、子供たちは参加した動機を話しました。

4)「いま飲んだ紅茶のカップには、何 c c の水が入るかな?それがわかったら、 計量カップがなくても困らないでしょう?」と林さん。

はじめ、湯の中の小さな気泡と茶葉がからみあって、ポットの中を浮いたり、沈んだり

そして、北村さんのクッキーで「英国みたいに、ちょっとオシャレに」お茶の時間。その間に、10名近い個性豊かなサポーター1人1人の子供時代と今の仕事のことを聞き、子供たちは参加した動機を話しました。

4)「いま飲んだ紅茶のカップには、何 c c の水が入るかな?それがわかったら、 計量カップがなくても困らないでしょう?」と林さん。

紅茶やコーヒーのカップは、だいたい200cc

5)いよいよ、料理スタート。先ず使う材料が生まれた土地を、世界地図上で確認。

「みんな、コロンブス知ってる?」「聞いたこと、ある!!」

「トマトやジャガイモはコロンブスがスペインにもってきたの」「??」

紅茶やコーヒーのカップは、だいたい200cc

5)いよいよ、料理スタート。先ず使う材料が生まれた土地を、世界地図上で確認。

「みんな、コロンブス知ってる?」「聞いたこと、ある!!」

「トマトやジャガイモはコロンブスがスペインにもってきたの」「??」

「今日使う野菜には、アレ? 日本生まれのものはひとつもないのかな?」と林さん

「今日使う野菜には、アレ? 日本生まれのものはひとつもないのかな?」と林さん

蒸したカボチャはあついうちにつぶして塩少々とショウガ汁を加え、食べる時、砂糖といっしょに泡立てた生クリームをかけます

そこで、林さんは今回、「料理の現場は自然現象の宝庫・ゆっくりながめ、観察しよう」と子どもたち(小学校4〜6年生)に呼びかけたのです。

ワークショップは、みんなでジャガイモ、ニンジンは皮ごとゴロゴロと、カボチャ、ブロッコリーは切ったものを蒸したり、ゆでたりしながら、その様子を観察したり、ナゼそうなるのかをいっしょに考えてみるという林さんらしいスタイル。

野菜をおいしく調理するためにはどんな下準備をしたり、どんな切り方をしたり、どんな順序ですればよりよいのか、いろいろな意見を出し合って、考えてみます。

蒸したカボチャはあついうちにつぶして塩少々とショウガ汁を加え、食べる時、砂糖といっしょに泡立てた生クリームをかけます

そこで、林さんは今回、「料理の現場は自然現象の宝庫・ゆっくりながめ、観察しよう」と子どもたち(小学校4〜6年生)に呼びかけたのです。

ワークショップは、みんなでジャガイモ、ニンジンは皮ごとゴロゴロと、カボチャ、ブロッコリーは切ったものを蒸したり、ゆでたりしながら、その様子を観察したり、ナゼそうなるのかをいっしょに考えてみるという林さんらしいスタイル。

野菜をおいしく調理するためにはどんな下準備をしたり、どんな切り方をしたり、どんな順序ですればよりよいのか、いろいろな意見を出し合って、考えてみます。

テーブルに並んだ色鮮やかな野菜たち。シンプルな調理だから素材の味がよく分かります。それにしても、これがお料理のできあがったテーブル? 愉快でしょう?!

ジャガイモとカボチャとニンジン、どれがいちばん早く蒸しあがる?

ブロッコリーのようなモコモコした木のような野菜はどうやって切り分ける?

カボチャをつぶすマッシャーはどうしてこういう形をしているの?

そこには、科学する心を拓く「?????」がとめどなく生まれてくるのでした!

野菜が蒸しあがるころには、子どもたちはもう夢中で、自分の目と手と舌で、たくさんの「?」の答えを確かめようとしていました。

調理した野菜は、簡単アイオリソース(ガーリックオイル+マヨネーズ+タバスコ)、ガーリックみそ(ガーリックオイル+みそ)の2種のソースで試食。

野菜嫌いといわれる現代っ子たちが、およそステキなお料理とはかけ離れた皮ごとのジャガイモ、タテ2つ割のニンジン、ゆでただけのブロッコリーに手を出すだろうか。内心不安がよぎりました。でも、みんなモリモリ食べていましたよ。中には、2つ割りにした人参を4本、ジャガイモを丸5つ平らげた子も!!

テーブルに並んだ色鮮やかな野菜たち。シンプルな調理だから素材の味がよく分かります。それにしても、これがお料理のできあがったテーブル? 愉快でしょう?!

ジャガイモとカボチャとニンジン、どれがいちばん早く蒸しあがる?

ブロッコリーのようなモコモコした木のような野菜はどうやって切り分ける?

カボチャをつぶすマッシャーはどうしてこういう形をしているの?

そこには、科学する心を拓く「?????」がとめどなく生まれてくるのでした!

野菜が蒸しあがるころには、子どもたちはもう夢中で、自分の目と手と舌で、たくさんの「?」の答えを確かめようとしていました。

調理した野菜は、簡単アイオリソース(ガーリックオイル+マヨネーズ+タバスコ)、ガーリックみそ(ガーリックオイル+みそ)の2種のソースで試食。

野菜嫌いといわれる現代っ子たちが、およそステキなお料理とはかけ離れた皮ごとのジャガイモ、タテ2つ割のニンジン、ゆでただけのブロッコリーに手を出すだろうか。内心不安がよぎりました。でも、みんなモリモリ食べていましたよ。中には、2つ割りにした人参を4本、ジャガイモを丸5つ平らげた子も!!

「ニンジンをこんな風に頭からばくばく食べたことある?」

6)調理の最後に、バラ科の果物の話からリンゴの剥き方に移行。

「ニンジンをこんな風に頭からばくばく食べたことある?」

6)調理の最後に、バラ科の果物の話からリンゴの剥き方に移行。

「リンゴは花びらが5枚あって、だから5つに割れるの。私が小学校のとき、学校の先生から習って、それ以来ずっとやっている方法」

「自分のカラダと世界のこと、世界のたべものと自分のこと・・・みんな、どう感じたかな?」と林さん。

林さんが伝えたかったことを、参加した子どもたちはみな、しっかり受け止めていたようでした。

ああ、楽しかった!

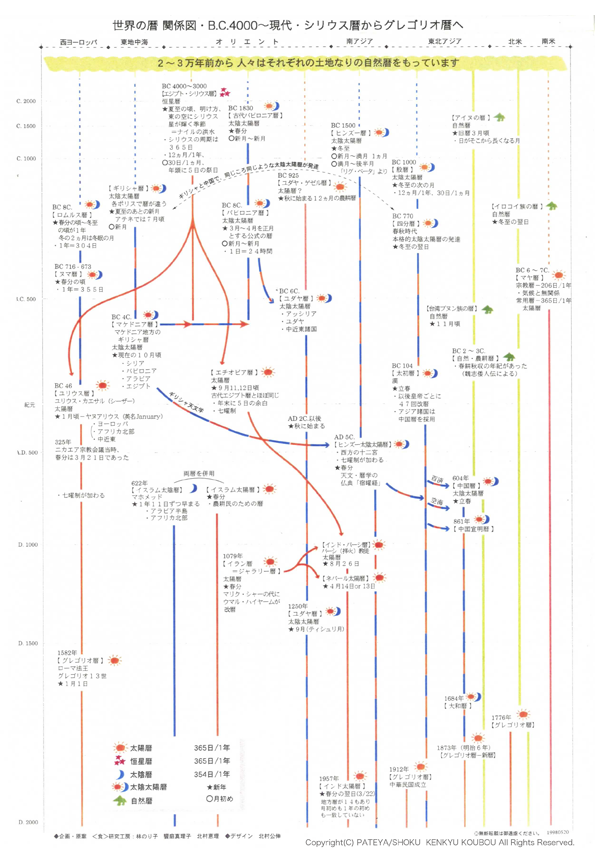

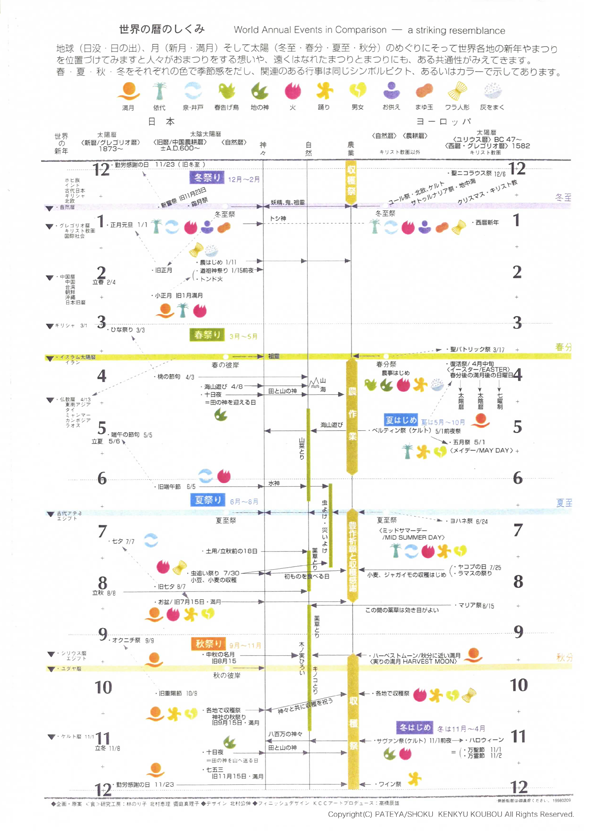

番外)林さんは、自作の満月をかき込んだコヨミも材料の世界地図と一緒にホワイトボードに張っていました。

「満月の日をお小遣いの日にすると、来年は13回お小遣いがいただけるよ」とみんなに話したかった、と林さん。子供たち、どんな反応をしたでしょう。ちょっと残念。また、今度?!

「リンゴは花びらが5枚あって、だから5つに割れるの。私が小学校のとき、学校の先生から習って、それ以来ずっとやっている方法」

「自分のカラダと世界のこと、世界のたべものと自分のこと・・・みんな、どう感じたかな?」と林さん。

林さんが伝えたかったことを、参加した子どもたちはみな、しっかり受け止めていたようでした。

ああ、楽しかった!

番外)林さんは、自作の満月をかき込んだコヨミも材料の世界地図と一緒にホワイトボードに張っていました。

「満月の日をお小遣いの日にすると、来年は13回お小遣いがいただけるよ」とみんなに話したかった、と林さん。子供たち、どんな反応をしたでしょう。ちょっと残念。また、今度?!

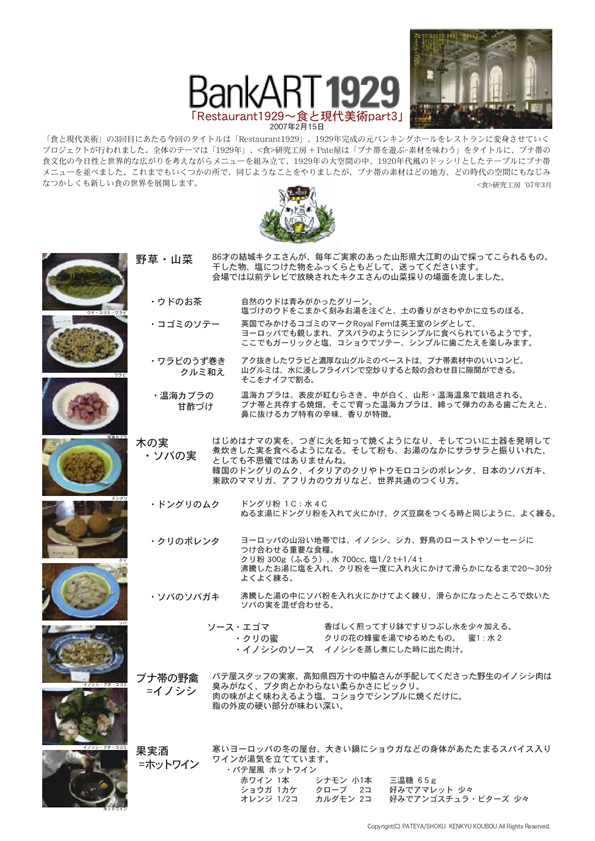

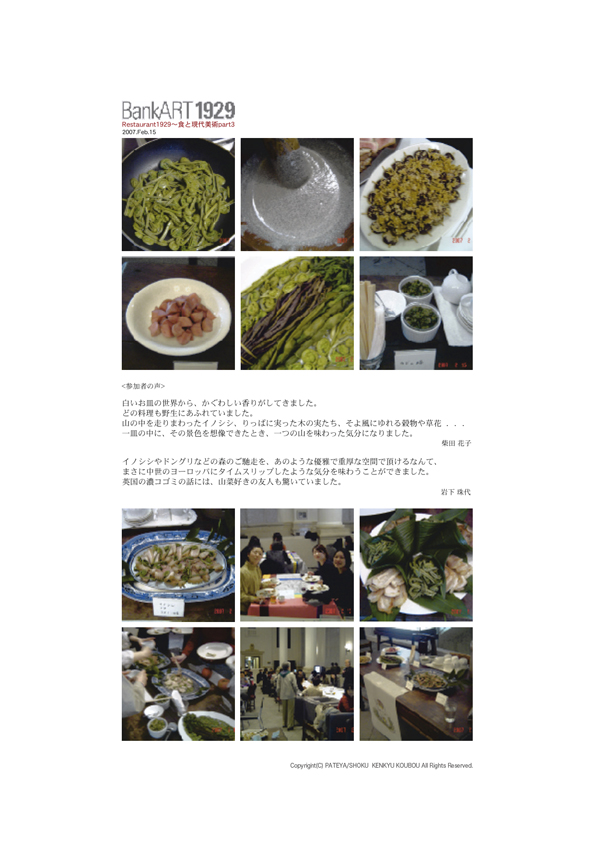

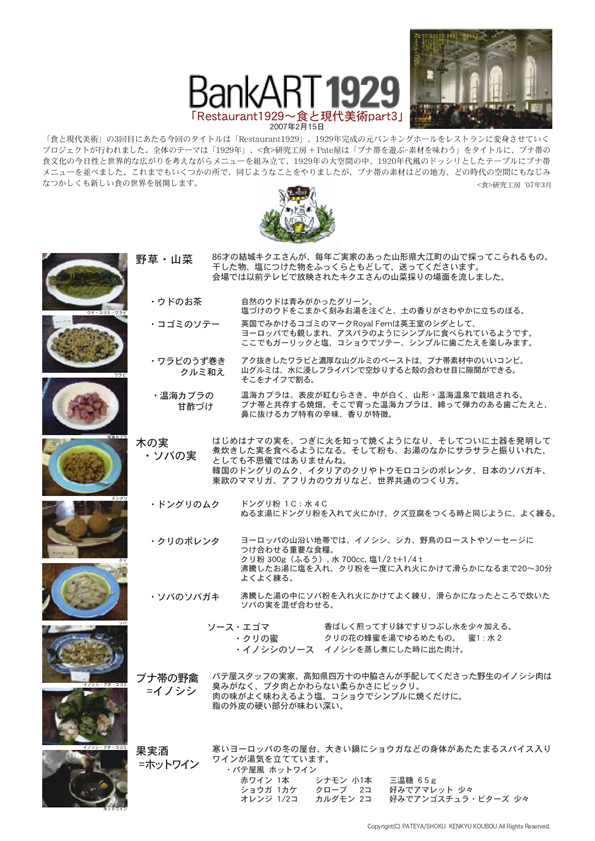

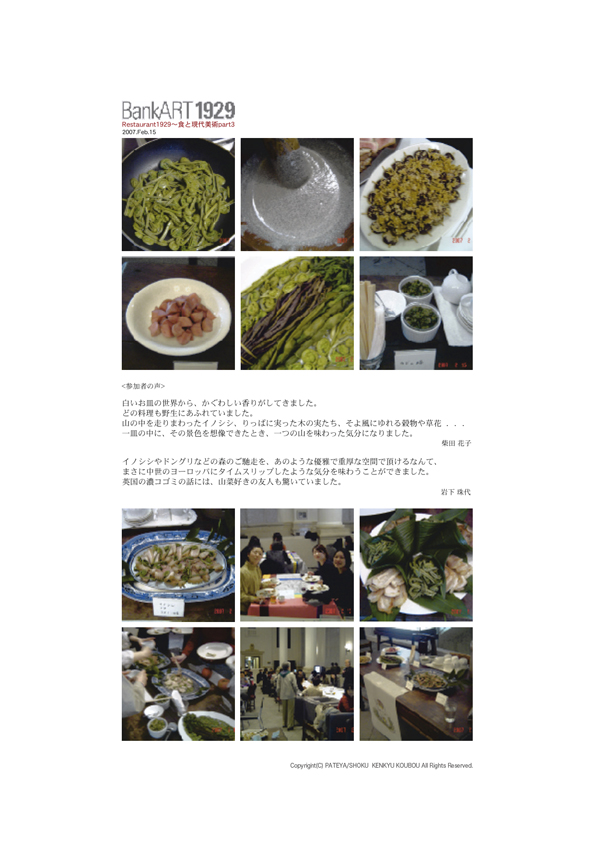

BankART1929 食と現代美術part3 2007年3月

馬喰町ART+EAT主宰の武眞理子さんのHPもご参照ください。

馬喰町ART+EAT主宰の武眞理子さんのHPもご参照ください。

エディブルランドスケープ ワークショップの一貫として

(千葉大学・木下勇教授の企画より)

エディブルランドスケープ ワークショップの一貫として

(千葉大学・木下勇教授の企画より)

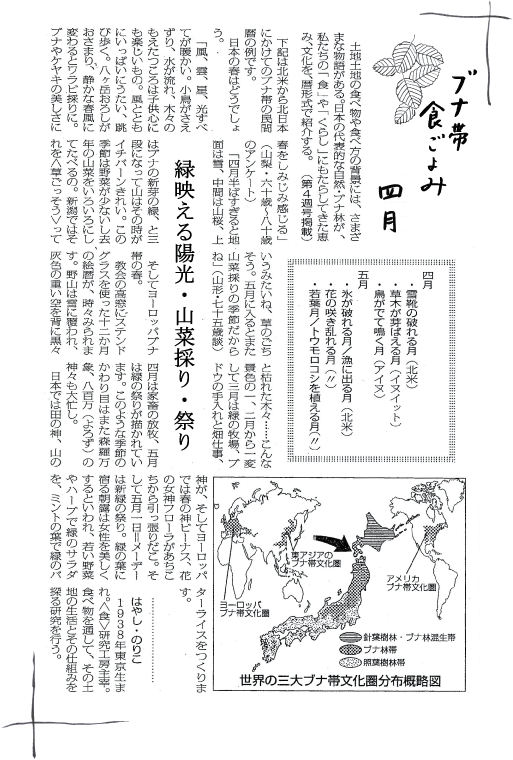

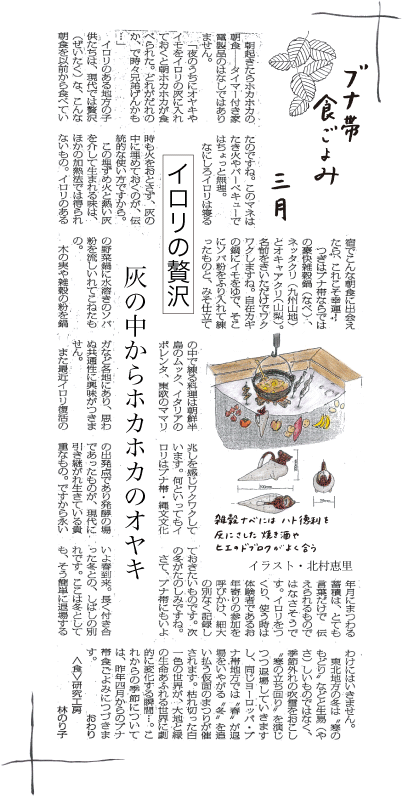

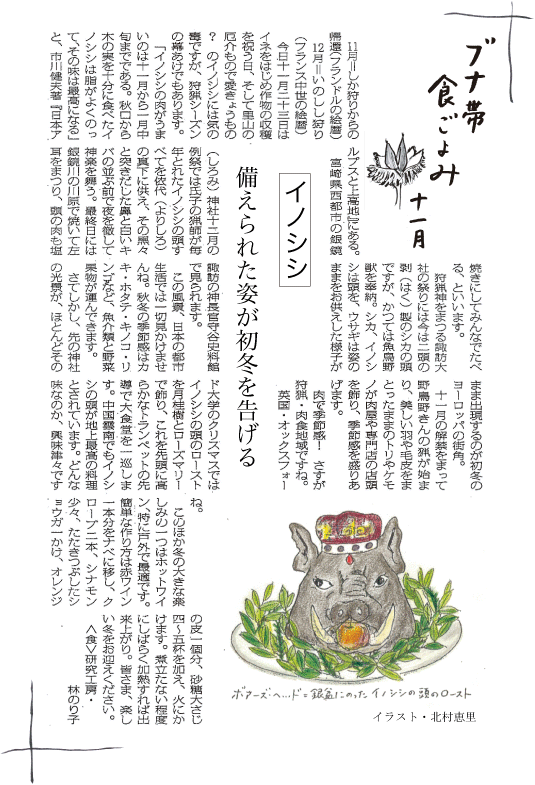

全国農業新聞 2002.03

全国農業新聞 2002.03

全国農業新聞 2002.02

全国農業新聞 2002.01

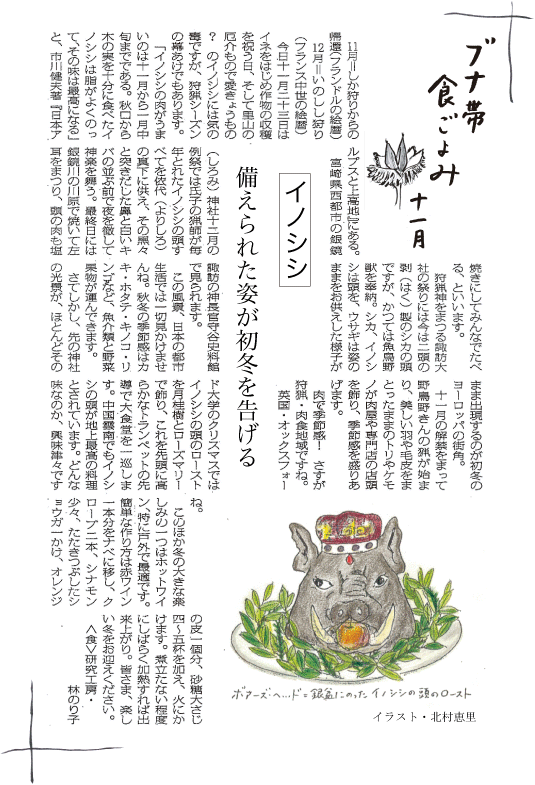

全国農業新聞 2001.11

全国農業新聞 2001.10

全国農業新聞 2001.09

全国農業新聞 2001.08

全国農業新聞 2001.07

全国農業新聞 2001.06

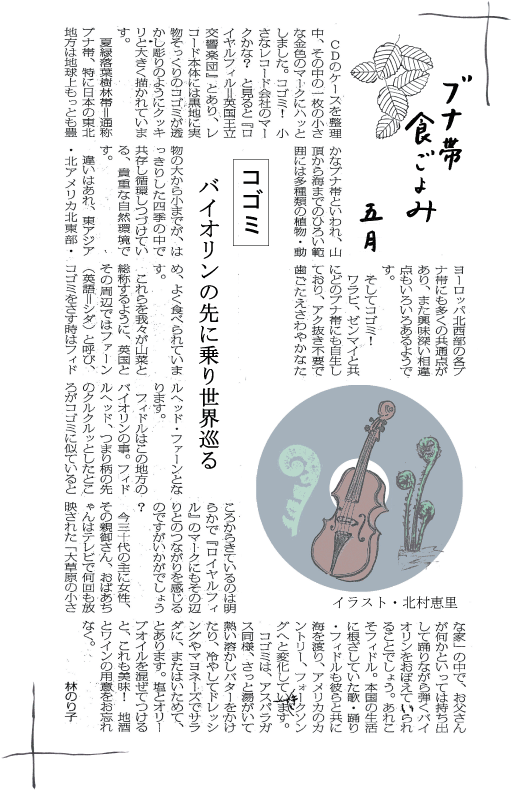

全国農業新聞 2001.05

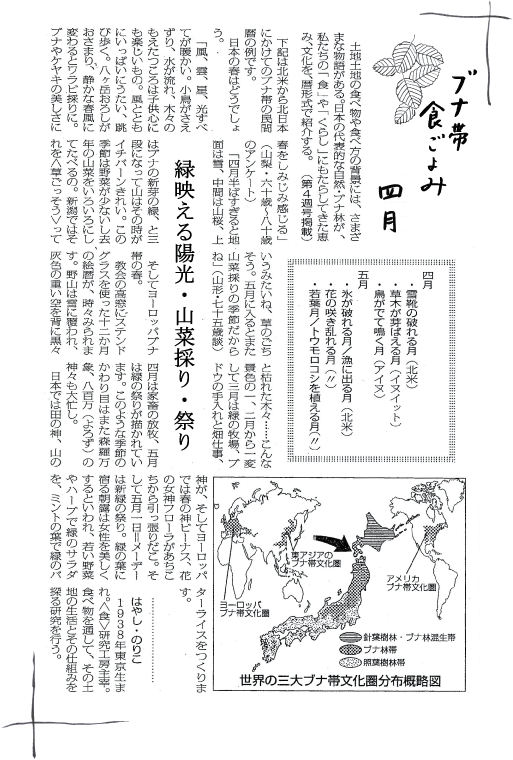

全国農業新聞 2001.04

全国農業新聞 2001.04

※ cowbooksさんのご好意で、HPより転載させていただきました

内容を公開しました→これが三陸唐桑だ!

※ cowbooksさんのご好意で、HPより転載させていただきました

内容を公開しました→これが三陸唐桑だ!

『こども環境学会』のワークショップの様子を、カメラをお願いしていたベテラン編集者の武真理子さんが、まとめてくださったものです。

*****

2009年4月26日の日曜日、千葉市のこども交流会館Qiball(キボール)で開催された「こども環境学会」に行ってきました。

というのも、<食>研究工房主宰の林のり子さんが、子どもたちのために「料理ふしぎ発見?!!」というワークショップをなさったから。

林さんは、ご存知の方も多いことと思いますが、東京、田園調布で「パテ屋」という西洋惣菜店をやりながら、世界の<食>のしくみと文化について、長年研究を重ねてこられました。それはいつも、料理の現場でまず「ふしぎ」に驚き、それから「なぜ?」とそのしくみを追求することの繰り返し。思えば、林メソッド(とわたしが勝手に呼んでいる<世界への理解の仕方>)は、子どもたちにこそ伝えていただきたい叡智ですね。そういうことを、先日、強く感じました。

1)受付のとき、手の大きさを測るようにしました。スケールがなくても、 「世界を、自分のカラダで測れる」ことを知って欲しい。

『こども環境学会』のワークショップの様子を、カメラをお願いしていたベテラン編集者の武真理子さんが、まとめてくださったものです。

*****

2009年4月26日の日曜日、千葉市のこども交流会館Qiball(キボール)で開催された「こども環境学会」に行ってきました。

というのも、<食>研究工房主宰の林のり子さんが、子どもたちのために「料理ふしぎ発見?!!」というワークショップをなさったから。

林さんは、ご存知の方も多いことと思いますが、東京、田園調布で「パテ屋」という西洋惣菜店をやりながら、世界の<食>のしくみと文化について、長年研究を重ねてこられました。それはいつも、料理の現場でまず「ふしぎ」に驚き、それから「なぜ?」とそのしくみを追求することの繰り返し。思えば、林メソッド(とわたしが勝手に呼んでいる<世界への理解の仕方>)は、子どもたちにこそ伝えていただきたい叡智ですね。そういうことを、先日、強く感じました。

1)受付のとき、手の大きさを測るようにしました。スケールがなくても、 「世界を、自分のカラダで測れる」ことを知って欲しい。

馬喰町ART+EAT主宰の武眞理子さんのHPもご参照ください。

馬喰町ART+EAT主宰の武眞理子さんのHPもご参照ください。

エディブルランドスケープ ワークショップの一貫として

(千葉大学・木下勇教授の企画より)

エディブルランドスケープ ワークショップの一貫として

(千葉大学・木下勇教授の企画より)

全国農業新聞 2002.03

全国農業新聞 2002.03

全国農業新聞 2001.04

全国農業新聞 2001.04